「鎌倉でみつける身近なSDGsと

まちづくりのジブンゴト化」

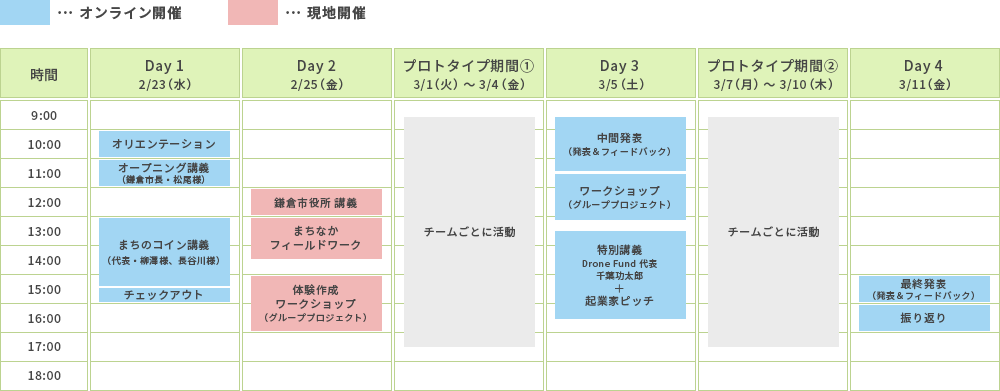

「まちのキャンパスプロジェクト」特別講義、第一弾が2022年2月23日〜3月11日に開催されました!

「まちのキャンパスプロジェクト」とは、産学官民が協力し鎌倉をまちぐるみで学びの場にしていくプロジェクトで、古都鎌倉の寺院や海、カフェなど、様々な場所を大学のキャンパスに見立て、鎌倉市全体で学生の研究・プロジェクト・起業をサポートします。

このプロジェクトで目指すとことは、学生のみなさんに、実際に街に出て人と出会ったり色々な場所に顔を出すことで、「やりたいこと」を見つけ、その後、その「やりたいこと」を、研究テーマや事業としての起業、団体の設立につなげてもらい、それを街ぐるみで応援する場をつくることです。

今回は、鎌倉市が抱える課題である「資源循環」「平和啓発」の2つのテーマを実現するために、コミュニティ通貨「まちのコイン」を活用し、市民・行政が始めやすいアイデアを考えることが、お題として出されました。

「鎌倉市」講義

(ゲスト:松尾崇 鎌倉市長)

伝統を守るため革新に挑む、というテーマでお話していただきました。

「私は鎌倉市長として、共生社会を共創する、というミッションを担っています。今、世界では自国ファーストな考え方、人種差別や環境破壊といった問題が浮き彫りになっています。一つの切り口として、西洋思想・東洋思想の違いが指摘されることがあります。西洋思想における二元論・二項対立といった考え方が、様々な対立を生む根源になっているのでは、と考えています。もちろん、産業発展にとっては重要な考え方ではあるのですが。

一方で、東洋思想の特徴は、陰陽対極図のように、陰と陽、表裏一体になってるという考え方です。鎌倉は、東洋思想ということを大事にしてきた街でもあります。

東洋も西洋も、どちらもいいところを含みながら新しい考え方を作っていきたい。そういう意味も含めて共生という言葉を使っています。

共生を考える上では、人間中心の生き方から自然との共生へ、物質主義から、物質と精神の両方を大切にする社会へ、といったシフトが重要になってきますが、これらはSDGsの考え方と共通しています。そのようなこともあり、鎌倉はSDGs未来都市の選定を受けました。

以前からこういった考え方はあり「鎌倉市民憲章」や「平和都市宣言」の存在も、鎌倉市の誇るべき特徴です。

平成31年には、一人一人がその人らしく生きていける社会を実現しようという目的のもと「鎌倉市共生社会の実現をめざす条例」も作りました。

市役所には「くらしと福祉の相談窓口」を開設し、寛容な環境作りを進めていたりなど、様々な仕組み作りに取り組んでいます。」

「まちのコイン」講義

(ゲスト:面白法人カヤック柳澤さん、長谷川さん)

今回の講義でツールとして使うまちのコインを運営する面白法人カヤックの柳澤代表取締役とプロデューサーの長谷川さんより「まちのコイン」に関する講義を実施しました。

「まちのコイン」は、資本主義をアップデートしようと思って作ったコインです。今世界ではどんどん格差が広がっていて、環境は悪化している。この2つが課題と捉えています。

上場企業は利益を伸ばすと称賛されますが、この指標が上記の課題の原因なのではないかと。この価値観を変えるためには、指標を変え、新しい指標を目指して伸ばしている会社がすごい、という状況をつくらねばなりません。

「まちのコイン」は、その指標に変わるものに、チャレンジをしたいと考えています。

地域経済資本ではなく、地域社会資本(人とのつながり)、地域環境資本(文化や素敵な街を作ってる、自然を大切にしている)この2つを計れる指標をつくって、そこを伸ばしていれば素晴らしい、という様にできたらいいのではと考えています。

そのときに、これらを経済資本で計る方法もあるが、お金とは全く違うものでやらなければいけないのでは?という仮説を持ちました。

だから「まちのコイン」は、換金性をなくして、このコインそのものが、グルグル街で回り、どんどん増えていったら、それだけで人が幸せになっているものにしたいのです。

最終的にはGDPと同様、統計学で証明したいと考えています。

「まちのコイン」は、鎌倉ではSDGsの事業として、去年の1月から採用されています。

例えば、ビーチコーミングなど、環境にいいことや手伝いでコインをもらい、規格外野菜や端切れなど、もったいないものをもらう、という循環を作ることができています。

コインが流通して、街の幸せ度が今より更に高くなっている、そんな状況が実現できれば、と考えています。

鎌倉市役所職員から

お題に関するレクチャー

今回、鎌倉市より市が抱える課題として「資源循環」と「平和啓発」が提示され、グループ毎に取り組みます。資源循環に関しては、ごみ減量対策課の國井さんよりお話しいただきましたので、一部を掲載します。

鎌倉市では資源循環に力を入れており、廃棄物の焼却量や埋め立てによる最終処分量を限りなくゼロに近づける「ゼロ・ウェイストかまくら」をごみ処理の基本理念としています。

ごみの発生量は、平成2年度には7万2千トン以上あり、その9割以上を焼却処理していましたが、約30年経過した現在では、発生量が約6万トンまで減少し、焼却量は約60%減の3万トン以下となりました。令和元年度のリサイクル率は52.1%であり、人口10万以上の都市の中で全国一位です。

令和11年度までに、焼却量をさらに1/3程度である1万トン以下まで減らすことを目指しています。約3万トンの焼却量のうち約2万トンは家庭から、約1万トンは事業者から出ています。目標を達成するためには、家庭から出る燃やすごみの約半数を占める生ごみと紙おむつを資源化し、事業系ごみを全量資源化する必要があります。

ごみの発生抑制策として、食品ロスや使い捨てプラスチックの削減も推進しています。フードドライブでは、1回あたり1か月間の開催で約500kgの食品が集まります。由比ヶ浜海岸に打ち上げられたシロナガスクジラの赤ちゃんの胃の中からプラスチックごみが発見されたことがきっかけで、平成30年10月に「かまくらプラごみゼロ宣言」を行いました。マイバッグやマイボトル等の使用を促進し、ウォーターサーバーを順次設置するなどゼロ・ウェイストの実現・SDGsの目標を達成できるよう取り組みを進めています。

他にも、「ゴミフェス532」をはじめとした市民・事業者・市による、さらなる連携・協働の推進を目指しています。

連携する

まちのコインスポットへ訪問

「資源循環」の3チームと「平和啓発」の1チームに分かれ、それぞれの協力団体に活動内容と、現在抱える課題を伺いました。

「資源循環」の協力団体は、コワーキングスペース「はじまる学び場。」、テイクアウト用リユース容器を店舗間でシェアしてゼロウェイストを目指すサービス「Megloo(メグルー)」、規格外のものや、廃棄予定のものなど、鎌倉のなかにある「もったいない」を救う「まちのもったいないマーケット」の3団体。「平和啓発」の協力団体は、難民が暮らす「アルぺなんみんセンター」です。

現在どんな層が利用しているのか、活動の発信の方法、アイデアの提案など、活発に質問や意見が飛び交いました。

体験作成ワークショップ

@はじまる学び場。

まちのコインスポットへの訪問後、大船にある「はじまる学び場。」へ集合し、体験作成のワークショップを行いました。地元市民の方にもメンターに入っていただきながら、グループ毎に分かれ、まちのコインで体験を作成しました。

中間発表

ワークショップでアイデア出し、市民からフィードバックを得たものを含め各チームで発表しました。

「アルぺ難民センター」チームからは、交換日記を使い、市民とアルぺ難民センターの難民との間にコミュニケーションを生むアイデアが提案されました。市民が日記と質問を書き、写真に撮って送り、難民にも同じように日記を書き、質問に答えてもらう仕組みです。

「はじまる学び場」チームからは、個人がクルッポのスポットとなるアイデアが提案されました。個人がスポットとなり、趣味や特技・挑戦したいことに協力してくれる人に対して、スキルを提供すると共にコインをあげる、という仕組みです。

「Megloo」チームは、同サービスを導入してほしいお店の投票を行いました。灯り・まちの社員食堂・無印カフェなどが候補としてあがり、結果を今後の導入店舗候補として提案しています。

「まちのもったいないマーケット」チームは、同サービスについて「思いの丈を語ってください」と題したアンケートを行いました。市民間のもったいないものの循環を促進してほしい・子供服やベビーカーなどをマーケットに出したい・どこでやっているのか分からない、等の声が寄せられました。

特別講義

「Catch the Star〜

スタートアップやろうぜ〜」

(ゲスト:千葉功太郎さん)

中間発表の日の午後、特別講義として、卒業生であり鎌倉在住の千葉さんに講義をしていただきました。

講義を通じて伝えたいことは、10年後のNewNormalな世界に向けたビジネスを考えること、そして逆算思考で行動に移すことです。コロナや戦争など、我々の意識を覆すようなことが、どんどん起きています。この流れの中で、今までの常識の中で行われていたビジネスが崩れる可能性があります。そうすると、テクノロジーを使って新しいビジネスを生み出せる人が、新世界の王者となり得るわけです。

「コロプラ」を立ち上げたとき、5年以内に1000億円時価総額の会社になると社長が予言をしました。5年目では株価が4000億まで上がり、過去だれもいないからできない、ということは絶対ないんだな、と学びました。

「千葉道場」という、インターネットを中心とした、スタートアップ100社が参加する日本最大級の起業家コミュニティも主宰しています。エンジェル投資するところから初め、いくつかの会社は大成功しています。

空の産業革命・移動革命への投資には「DRONE FUND」という特別なファンドを作り、「ドローン・エアモビリティ前提社会を創る」という標語を掲げています。また、ホンダジェットを共同購入し、パイロットの国家試験にも合格し、自分自身が空を飛んでみることで、共感をいち早く先取りしています。

入学からずっとオンライン授業を受けている世代は皆さんが最初。今だからできること、経験できることを考えてほしいです。

最終発表会

最終発表これまで関わった地元企業やメンター、スポット協力者、鎌倉市役所職員など多くの関係者が見守る中、4チームが動画を用いて最終発表を行いました。

「まちのもったいないマーケット」チームは、持ち腐れになっている知識・経験をシェアするアイデアを提案しました。パソコンの選び方や、ダンス部で習ったストレッチの方法、といった個人の知識を、必要なユーザーにシェアします。実際に体験してみて、何気ない日常で培った知識が「誰かにとっての助けになる」ことを実感しました。生きやすさの向上や利用者の増加につながるのでは、と考えています。

「MEGLOO」チームは、MEGLOO利用店舗・ユーザーを増やす、という目標の元、導入して欲しい店舗のアンケート・「Meglooおすすめコース」の作成・アンケートで要望の多かった「まちの写真食堂」へのMegloo導入交渉を行いました。「まちの社員食堂」へMeglooを試験導入してもらえることになりました。SFCの食堂にも導入を提案しています。今後は、容器を持ち運ぶ袋のレンタル等も提案したいと考えています。

「はじまる学び場」チームは、クルッポを通して人とのコミュニケーションが生まれる仕組み「GIVEandTRY チャレンジクルッポ!」を提案しました。挑戦をしたい人が協力者にクルッポを付与し、体験を楽しみ、地域の人を巻き込みながら、自由な挑戦ができる、というサービスです。例えば、写真撮影を練習したい人が、被写体となってくれる人にクルッポをあげ、撮影に挑戦する、といった流れになります。今後は、実施の継続を計画したいと考えています。

「アルぺ難民センター」チームは、交換日記により市民と難民の間にコミュニケーションを生むアイデアを考えていましたが、センター担当者のコロナ感染により変更を余儀なくされました。そこで、「僕らの街は僕らの言葉でつくる」をキャッチコピーとし「一人一人の平和への思いを発信するプロジェクト」を実施しました。「僕らの街は僕らの言葉でつくる」をキャッチコピーとした。 メッセージを送ると100クルッポが付与される仕組みとし、36名に声を寄せてもらうことができました。

学生からの感想

「今回初めて自分一人じゃ辿り着けない場所に辿り着けた感動と、ワクワク感があります。すごくたくさんの大人の方に会い、鋭い視点で物事の確信をついていて、本当に大人はかっこいいと思いました。研究会をどれにしたらいいか分からない、という気持ちから今回参加したが、光が見えてきたと思います。」

「自分たちが考えた思いやアイデアを100%伝えるのはめちゃくちゃむずかしい、と感じました。そのひとかけらしか伝えられないのがもどかしかったです。魅せ方を深く考え、人との繋がりにふれて温かい気持ちになり、街の人とも繋がれて、自分のターニングポイントとなりました。」

「愛情を持っている人は素敵だな、と感じました。大人の方々にフィードバックをたくさんいただく機会があって、それは見捨てないで愛情をもってくれている、ということだと感じました。

松尾市長から始まり、今回関わった方全員が、鎌倉や自分のコミュニケーションに愛を持っていると感じます。義務感からじゃなくて、心から誰かのために行動を取れている方が多くて、本当に素敵だなぁと感じた。」

文責:まちのキャンパスPJ 運営

お問い合わせ

本アドレス宛に送信された個人情報は、お問合せに対してのご返事を差し上げることを利用目的とし、まちのキャンパス事務局にて適切に管理させていただきます。個人情報は、本人の同意無しにお問合せへの対応以外には使用いたしません。プライバシーポリシーについてはこちらをご確認ください。

お問い合わせ先

info-kamakura@sfc.keio.ac.jp